多嚢胞性卵巣症候群(たのうほうせいらんそうしょうこうぐん polycystic ovary syndrome:PCOS・PCO)は、生理不順、排卵障害、不妊、多毛、ニキビ、肥満などの症状を引き起こす病気です。20代~30代の女性に多く、妊娠可能な年齢のおよそ10%がこの病気を持つと言われています。原因は明確にはわかっていませんが、ホルモンの異常による内分泌疾患に分類されます。比較的若いうちから症状を示すこともあるため、持って生まれた体質の影響(素因)もあると考えられます。

多嚢胞性卵巣症候群の症状

- 生理不順・生理が来ない(月経不順・無月経)

月経周期が不規則になったり、月経が来なくなることがあります。

- 排卵障害

排卵が規則的に起こらないことや、排卵が止まってしまうことがあります。

- 不妊

排卵がうまく起こらないため、妊娠しにくくなります。

- 多毛・ニキビ

体毛が濃くなったり、ニキビができやすくなります。

- 肥満・耐糖能異常(糖尿病)

体重増加を来したり、血糖値を下げるインスリンの働きが悪くなることがあります。

多嚢胞性卵巣症候群の診断

- 月経不順または無月経

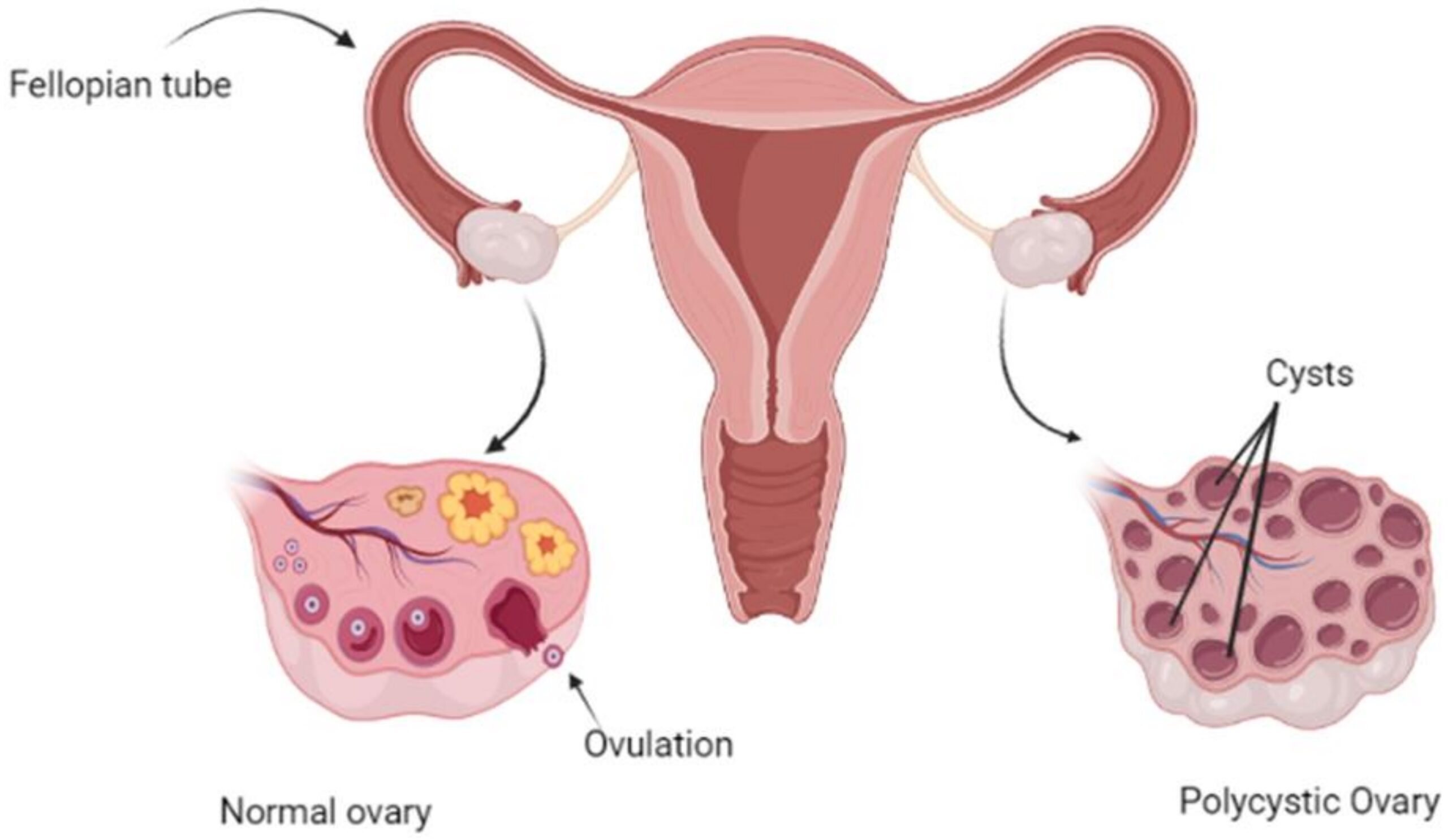

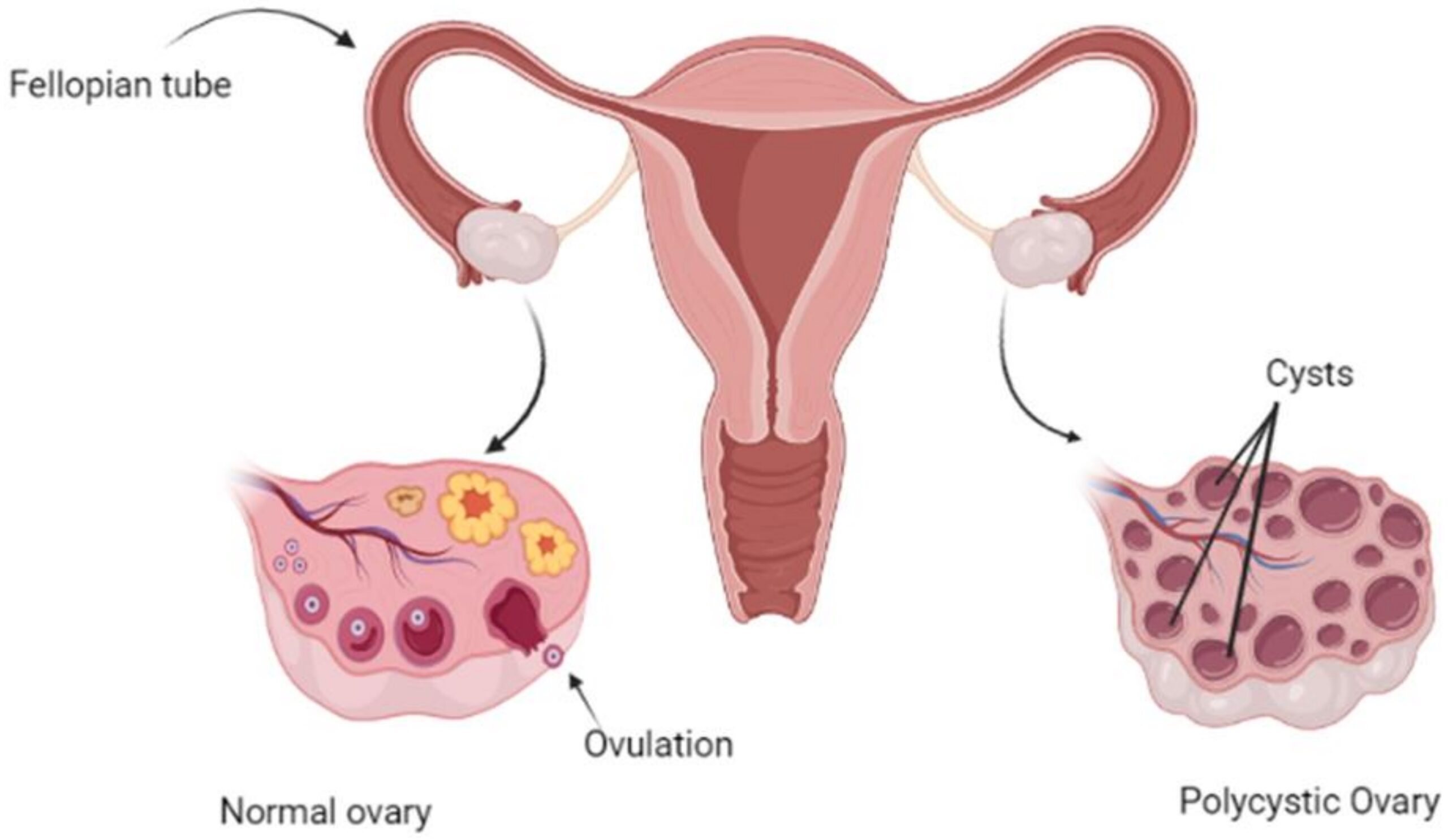

- 卵巣の多嚢胞性変化

- 血中ホルモン検査の異常(LH高値、AMH高値、テストステロン高値)

図の出典:Biomedicines 2022, 10(3), 540

多嚢胞性卵巣症候群の治療

妊娠を希望する場合

排卵誘発剤や排卵を促す手術(腹腔鏡下手術)を選択します。

妊娠を希望しない場合

月経を整えるためのホルモン療法や、生活習慣の改善(減量、食事療法、運動療法など)を目指します。

多嚢胞性卵巣症候群の留意点

生活習慣病(糖尿病、高血圧、脂質異常症)や子宮体がんのリスクを高めるため、定期的な健康診断と適切な対応が必要です。

若い女性の多嚢胞性卵巣症候群は低用量ピルによる治療が有効です

未婚の妊娠希望のない20代~30代の女性の場合、ホルモン・バランスを整え、規則的な生理を起こさせるためには、低用量ピルによる治療が非常に有効です。また卵胞ホルモンと黄体ホルモンを組み合わせる治療(カウフマン療法)や黄体ホルモン単独の治療(ホルムストローム療法)も有用です。一人ひとりの状況に合った治療法を見つけましょう。まずはお気軽にご相談ください。